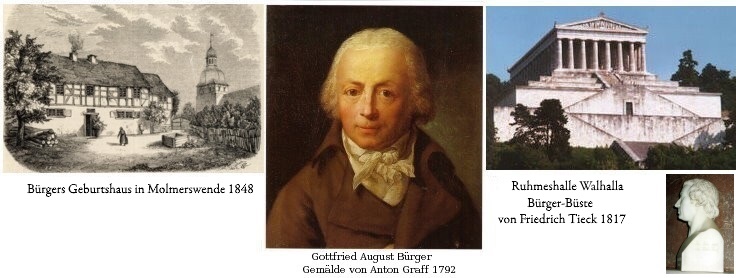

Gottfried August Bürger, geboren am 31.12.1747 in Molmerswende und gestorben am 8.6.1794 in Göttingen – wer kennt heute noch seinen Namen oder kann eines seiner Werke benennen? Tatsächlich handelt es sich um einen Juristen von Beruf und Schriftsteller von Berufung. Einige werden bei G. A. Bürger an die Münchhausen-Geschichten denken. Dabei handelt es sich um eine Bearbeitung und Erweiterung einer Arbeit von Rudolf Erich Raspe.

Kurios ist, dass es für das Publikum bis mindestens Mitte des 19. Jahrhunderts einmal den populärsten deutschen Dichter dieser Zeit, nämlich Bürger, gab und parallel dazu einen ebenfalls populären anonymen Autor, der den Münchhausen [Wunderbare Reisen zu Wasser und Lande, Feldzüge und lustige Abentheuer des Freyherrn von Münchhausen, wie er dieselben bey der Flasche im Cirkel seiner Freunde selbst zu erzählen pflegt. London 1786] geschrieben hat. Erklären lässt sich das damit, dass der Münchhausen 1786 und 1788 anonym erschien und sofort ein Welterfolg wurde. Nur ein Spezialist, der die 1798 erschienene erste Bürger-Biographie von Ludwig Christoph Althof kannte oder eine Bürger-Gesamtausgabe von 1813 aus Hamburg zur Hand hatte, konnte wissen, dass auch der Anonymus Bürger war.

Über die Bedeutung Bürgers gehen die Meinungen auseinander: unbestreitbar ist er der Erfinder der Kunstballade, populärster deutscher Dichter des ausgehenden 18. und fast des gesamten 19. Jahrhunderts, Lehrer der deutschen Sprache, Meister der Liebeslyrik und vor allem radikaler Demokrat, der die Französische Revolution vehement verteidigte.

Die negative Beurteilung Bürgers ist das Ergebnis einer Ideologie, der sogenannten Deutschen Klassik, die sich um 1840 mit der Geschichte der poetischen National-Literatur der Deutschen von Georg Gottfried Gervinus entwickelte. Danach hat sich ein literarisches Werk an Johann Wolfgang von Goethe und vor allem Friedrich Schiller messen zu lassen. Damit wurde ein Standard gesetzt, dem Bürger weder entsprach noch entsprechen wollte. Noch zu Bürgers Lebzeiten entwickelte der Dramatiker Schiller 1791 das Konzept dieser Idealisierung.

Auf den geschichtlichen Hintergrund weist 1998 Peter von Matt hin: “Schiller debütierte in seiner ‘Anthologie auf das Jahr 1782’ als unverstellter Bürger-Epigone. Das wurde ihm dann später so peinlich, daß er den Vorgänger öffentlich exekutierte.” Er tat dies in einer Rezension zu Bürgers Gedichtausgabe von 1789. Um Bürgers Lyrik ging es dabei kaum, Schiller stellte lediglich fest, dass Bürger den Maßstäben des Idealismus nicht genügte. Über diese Rezension gab es eine langandauernde Auseinandersetzung. Auf den Punkt gebracht spricht Schiller Bürger ab, sich einen Dichter nennen zu dürfen, da ihm die Idealisierung fehlt. Zudem greift er die Person an: unreifer Jüngling; ungeschlachte, ungebildete Individualität. Bezeichnend der Vorwurf: Hr. B. vermischt sich nicht selten, mit dem Volk, zu dem er sich nur herablassen sollte. Das Ziel der Deutschen Klassik könnte in einem Brief Schillers an Goethe von 1798 offengelegt sein: „gewisse symbolische Bücher für Poesie und Kunst, zu denen man sich bekennen müßte“ zu schreiben, also standardisierte Literatur nach Vorgaben. Das war genau das Gegenteil von Bürgers geradezu jakobinischer Einstellung. Bürger reagierte mit einem von der Germanistik leider ignorierten Gedicht: Der Vogel Urselbst, seine Recensenten und der Genius. Darin nannte er Schiller einen kranken Uhu in Trojas Schutt und Graus.

Offensichtlich treffen mit Schiller und Bürger unterschiedliche Welten aufeinander. Während für Ersteren die Gesetze schon tugendhaft sind, nur noch nicht die Menschen, bringt Letzterer seine Empörung über die aktuellen Zustände in seinem Gedicht Der Bauer an seinen durchlauchtigen Tyrannen zum Ausdruck.

Wer sich ernsthaft mit Bürger, seinem Werk und dessen Rezeption befassen möchte, sei auf das Bürger-Archiv (nicht für Mobilgeräte geeignet) verwiesen. Hier geht es lediglich darum, Anregungen zu geben.

Prominente zu Bürger:

Gottfried August Bürger (1845 in Lit. Zeitung)

Zum 150. Geburtstag Bürgers (1898 von Edgar Steiger)

Zum 195. Geburtstag August Bürgers (1942 von Anonym)

Zu G. A. Bürgers 150. Todestag (1944 von Wilhelm Schoof)

Zum 200. Geburtstag Bürgers (1947 von Franz Schultz)

Zum 250. Geburtstag Bürgers (1997 von Paul Raabe)